![]() REPORT

REPORT

【後編】『202X URBAN VISIONARY vol.1』トークセッション

2019年4月26日の19時より、SHIBUYA CAST. 周年祭の企画として、トークセッションシリーズ『202X URBAN VISIONARY vol.1』が渋谷キャスト ステージにて開催されました。

3月25日に行われたトークディスカッションに続く今回は、先回も登壇した齋藤精一氏(株式会社ライゾマティクス 代表取締役)、豊田啓介氏(noiz 共同主宰)、山本恵久氏(日経 xTECH・日経アーキテクチュア編集委員)、モデレーターの田中陽明氏(co-lab企画運営代表/春蒔プロジェクト株式会社)に加え、森ビル、三菱地所、三井不動産、東京急行電鉄などの大手ディベロッパー担当者や国土交通省の行政関係者を迎え、近未来のビジョンを語り合うもの。第一線で活躍する実務者が集い意見を交わす場は以前から齋藤氏が熱烈に望んでいたといい、白熱した議論が繰り広げられました。

前編のレポートはこちら↓

https://www.co-lab.jp/report/『202x-urban-visionary』(前編)/

「拠点ごとのフルセット主義」の背景と情報共有化の難しさ

齋藤氏は話し合いが進むことに満足の表情を浮かべつつ、議論を深めていきます。「今は僕が知っている限りでは、どこもかしこも『グローバル』を求め、みんなが人も外貨もほしいので100%稼働を目指していますが、何かルールをつくったほうがいいのか、民間みんなで話してほしいというスタンスなのか、どちらなのでしょう?」と佐藤氏に問いかけました。

佐藤氏は「大変に鋭く、かつ答えにくいのですが」としつつ、「グローバルに見れば東京、日本を選んでもらえるのかという話がありますが、各拠点が持っている個性を、時代や価値観の移り変わりがあっても出し続けることは必要ではないかと思います。基本的な価値観や方向性については、国も自治体も民間の方々とコラボレーションしながら共有する必要があるでしょう」と答えました。とはいえ、エリアや街の捉え方の難しさも佐藤氏は指摘します。「各ディベロッパーが用意する機能を『拠点ごとのフルセット主義』と仮に呼ぶとすると、拠点間を移動するユーザーからすれば面白くなくても、そこを拠点に活動する人にとっては何でも揃うので幸せかもしれない、という視点もあります。あるいは都市再生プロジェクトにより新しく綺麗なストックに更新されていく一方で、行きつけの路地の店がなくなると寂しく感じるように、ハードのスペックだけでは語りきれない価値もあると思います」。

山本氏は「前回、マスタープランによるコントロールの話が出ましたが、東京都のグリップが弱く、エリア別の個性を持たせてシナジー効果を生み出すような俯瞰的な都市づくりができていないのではないか、という意見も聞いています。逆にいうと、国のほうが主導しすぎたようにも見える、ということですね。東京都と国との役割分担や関係性は、今どうなのでしょうか」と尋ねました。

佐藤氏はそれに対して「都市に関する行政事務は、地方分権の考えの下、できるだけ自治体で決める形をとってきました。一方、平成13年の都市再生本部設置、平成14年の都市再生特別措置法制定以降、民間の知恵やアイデア・ノウハウが、プロジェクトを通じて飛躍的に発揮されるようになりましたが、この仕組みを東京都は効果的に運用されています。私個人は、東京都と国の役割や関係云々というよりも、それ以上に、世の中が急激に変化し、人々のまちへの要求も多様化・複雑化してきたので、こうした市場の変化に敏感でパブリックマインドを持つ民間企業が良い意味でまちづくりに一層関わるようになってきたと捉えています」と語りました。

齋藤氏は「フルセット主義」という言葉に注目して引き出し、意見を続けます。「クライアントの立場からすると、フルセットになるのはわかります。ビルを1つ建てるとなると、すごく不安ですよね。建物すべてをホテルにしても、じきに周りにも安いホテルがたくさんできたら、稼ぎ続けられるのだろうかと。オフィスにしても同じです。そうした流れを止めるような施策や仕組みは、産業構造や経済活動が複雑化しているなかでは国では難しく、民間主導でつくらないといけないのではないかと思います」として、豊田氏に意見を仰ぎます。

豊田氏は同意したうえで、異なる視点も付け加えます。「グローバルの中での競争力を考えると、単体の開発案件で勝負できる時代ではありません。東京でも勝負ができず、例えばサンフランシスコのベイエリアと勝負しなければならないとなると、自治体という単位も取り払う必要があります。仮想都市としての東京ベイエリアで世界的な競争力をつくるなかで、MICEをつくる時にも差異化と役割分担をどうしていくかを考えなければなりません。そこにスマートシティ的なことが入っていくとすれば、共通したデジタルプラットフォームがなければ、ARナビゲーションも動きませんし、共通プラットフォームでのe-コマースも汎用自律走行も成り立ちません。同じシステムやサービスが載ることで、共有性ができて移動する価値も出てくるし、国際的なマーケットでの強みが出てきます。そうしたものを誘導する仕組みは個別の開発プロジェクトや自治体でもできないところなので、その誘導こそ国なり横断するスケールで取り組むことが急務であると思います」。

それに答えて佐藤氏は「まちづくり分野に限らず、例えば医療分野でも、データ共有を推進しようとしていますが、すでに確立された複数の方式があり、それぞれがビジネスになっているので、全体最適を目指す方針はあっても、現場でどこまでできるかという課題があります。ただ、今は個人レベルであらゆる情報が瞬時に共有される時代になっていますから、仰るとおり、公的な機関でもオープンデータなどを進めてまちづくりに活かしていく必要があります」としました。

豊田氏は「データの共有化やオープン化と言うのは簡単ですが、研究開発でロジカルに新しいデータ形式の探索をして、旗を立てて誘導する、もしくは実証実験をする場を提供してあげないとたぶんできません。そのとき現在の日本の民間企業が単体でR&Dはできず、特定の都市もありません。そこをつくらないと、動かない気がしています」と指摘しました。

齋藤氏も、行動することの重要性を強調します。「データ共有の際には、シンキングでなくアクションなので、学者よりも実働している人がワーキングに入ることが重要です。実務者が中核に入ってできた事例が『インディアスタック』というインドの公共インフラです。アイスピリットという民間団体を超行政横断型でつくり、オンラインでサービスを受けられるようにデジタルIDや、本人確認を行うための顔認証や指紋登録などが4年間で達成できました。『クリプトシティ』でも民間の横串を刺して、もしかすると行政のもとに、課長レベルで決済できる金額を集めて1つのスタック構造を回していくことができないかと考えています」。

山口氏も「要素を結びつけるには、都市計画・政策だけではなく、産業政策も重要と思います。地域でどのようなジャンル・規模の産業集積を狙うかの逆算で集積すべき要素が出てきます。今はビジネスの枠のなかで容積や都市基盤整備が考えがちですが、そのまちに何が最も必要なのかという価値の選択肢を広げるのが第一ではないでしょうか。それをどうコントロールするかは、日本ではデータの扱いを含めて、持ち得る立場の人たちがルールをつくることが必要と思います。それには、多様な関係者が同じテーブルで話し合い、それぞれの街にブレイクダウンするようなやり方がいいと思います。不動産業界では、投資を長期間の賃料で回収するため、ボラティリティも考慮した用途のヒエラルキーが重要ですが、それだけに縛られていては本当に変えられません。東京に必要な機能をつくるために、オフィスをつくるのと文化施設をつくるのと同じぐらいの価値でプロジェクトを回せるようにする仕組みが必要でしょう」としました。

米持氏は、開発の立場で基本的なことに立ち返る大切さを訴えます。「渋谷の宮下公園の開発でも、『渋谷らしさ』はなにかという話になるのですが、誰が思い描くものなのか、新しく開発するものはそれをベースに同じ方向にするのか、違う要素を入れるのかとよく議論します。一方で、住んでいる人がいるところでは個性があり、界隈性や路地裏の味が出てきます。このあたりを議論すると、より魅力的になるのではないかと思います」。

山本氏はここで、渋谷の場合、宮下公園から見ると南の駅側では東急電鉄やJR、また西側ではパルコによる大規模開発などが進んでいるが、そうした地区間での性格付けを検討したり、あるいは事業者間での何らかの連携が起こり得るのかを尋ねました。米持氏は「他社の開発の中身を知ろうとはあえてしていません。まずは現在の宮下公園の前を通る人や訪れる人が楽しめる施設にしたいということがあり、加えて新しい人も来てくれる魅力を付けていくという視点です。魅力が多いほど、街の魅力が高まるのではないでしょうか」と答えます。

豊田氏も重ねて「ディベロッパーの持つパワーと規模感でつくり得るなかで、次の渋谷はどうつくれるのかという観点はどれほど掘り込まれているのでしょうか」と尋ねると、米持氏は「私たちは裏方で、社会的な基盤整備をする立場で、あくまでも主役は街で働く人や住まう人です。これからは、できてからの運営でさらに関わっていくべきだと考えています」としました。

山口氏は、渋谷の街の特性を分析した内容を補足します。「震災や戦争で焼け出された後に、新参者も含めて人が集まってきた歴史から、多様性、寛容性、登竜門性が渋谷らしさではないかと考え続けていて、ずっと変わり続けていく街にうまく添っていくことで、街のビジョンにコミットしたい、というのがベースにあります。そのためには、建物も用途のコンバージョンのようなことも必要です。マスタープラン型というより、プロセス型ということです」。

街づくりでは文化のつくり方や公共のあり方がマスタープランになり得る

齋藤氏はここで、視点を変える質問を谷川氏に投げかけます。「人が住んでいるところは味が出てくる、という話では、大丸有ではビジネスの街で夜間人口が30人以下なのに、あれだけの文化をつくってきました。連合で街に関わられているなかで、思われるところはありますか?」

谷川氏は「大丸有はビジネスの街というイメージを変えたいと思っています。膨大な数のレンガを焼いて積み上げる手間のかかることをして三菱一号館美術館をつくったのも、文化の要素を街に取り入れるためです。有楽町エリアでは三菱地所が所有する、昭和の雰囲気が味濃く残るオフィスビルがたくさんあります。これらのビルを活用してどんどん様々なことを試してもよいと思います。極端な話、ビルとしての収入は2階から上のオフィス部分で稼いで、路面の1階部分はまちの活性化につながるありとあらゆる取り組みをしてみるなども面白いと思います。」と提案します。

齋藤氏は街の文化をつくる側面で、六本木ヒルズを中心とした森ビルの開発に触れ、杉山氏に「文化と街づくり、街を変えていくブランド」について伺いました。

杉山氏は「大家であるディベロッパーはビジネスとして、オフィスや商業などのテナントを募集していきますが、それだけでは街の個性が生まれにくいものです。個性を生むために、一番チャレンジできるのは床を持っている大家です。六本木では、11haという大きな六本木ヒルズの大家である森ビルが、美術館を自らがリスクをとって運営しています。そのシナジーでエリア全体のブランディングにつながるというモデルです。昨年は新たなチャレンジとして、お台場に延床1万m2の巨大なデジタルアートの美術館をつくりました。ここも、自社の所有する施設に入っているのですが、これからの時代は自分たちで床を活用して自らコンテンツをつくるべきだと社内で説明して企画を通していきました。世界から日本が選ばれるときには、何かの『本場』になる必要があります。例えば秋葉原は、マンガやゲーム、アニメの本場です。お台場も、エンターテインメントやデジタルアートの拠点にしたいと考えました。目的性があれば、訪れてくる人は必ずいます」と、ディベロッパー自らが選ばれるコンテンツを創出する大切さを訴えました。

齋藤氏は、「文化のつくり方のようなものが、もしかすると現代のマスタープランのようなものかもしれません。それ自体は国や協議会で定義して、その後にビジネスモデルをつくっていかないといけない時代になっているのではないか」と指摘します。

齋藤氏が、街に文化をつくるために旗を立てて大なたを振るうオーナー社長が見られなくなったことを語ると、豊田氏も「建築も街も、経済合理性でできるものが普通になり、面白みが少なくなった」と同調します。

山口氏は、「協同事業者の方もいらっしゃる開発では、物件単独でのより高い採算性が必要で、余白や余地を持ちづらい面もあります。街全体の価値向上にどう寄与できるかを頑張れた例を挙げると、自前ですが、中目黒の高架下はワクワクする要素を多く入れてもらっていて、結果的に面白い人が集まり、街の底が上がっていると思います。家賃の面では100点が取れなくても、結果的に120点になっているということでプロジェクトを回していければいいのではないでしょうか」と答えました。

齋藤氏は、流動的で生き物のような街の姿に対して、都市計画の用途地域が機能不全を起こしているのではないかと言及し、佐藤氏に意見を仰ぎます。

佐藤氏は「都市計画の制度は、人口が増加する時代に開発圧力をコントロールしつつ秩序ある土地の利用を進めるために有効に機能してきました。人口減少下の現在では、ライフスタイルや地域のニーズの変化に対応した柔軟な運用が一部で図られるようになってきました。都市再生事業における公共貢献用途の決め方も、ニーズの変化に柔軟に対応できるよう、大括り化することを推奨する通知を2017 年に出しています。住民、事業者や実践者の声が行政に入ってくることで、現場の運用も変わってきています。ただ、これらが関係者にもっと可視化され共有化されていくことで、更にニーズを反映した運用がなされていくのではないかと考えています」と、動きに対応している様子を伝えました。

齋藤氏は、大枠の規制緩和があれば変化が起こる一方で、街の文化背景や市民の声などを理解しながら街づくりをするには、「マイクロマネジメント的な視点」が必要で、その役割は民間にあるのではないかと投げかけます。それに対して山口氏は「多くの方々とこの街はどんな風土が大事で将来どうしていきたいのか、といったコモンセンス的なところを持つことが重要で、それを基に、緩やかに地域の合意形成をしていける柔軟さがあるといい」と示唆しました。

山本氏はここで、「ポスト容積率」の可能性を聞いていきます。「容積率は、投資をする事業者にとっては分かりやすいインセンティブだとは思いますが、例えば、ハードではなく、ソフト面の規制を緩和するインセンティブはあり得ないのか。そもそも、そのプロジェクトの都市に対する貢献の度合いを測るときに、エリアマネジメントの在り方を含めたソフト面の提案も、積極的に評価の対象にできないのか。計画初期の時点で運営面まで見通すのは難しいという課題はあると思うが、都市開発の制度の中に、そうした発想を持ち込むのは難しいことなのでしょうか」と投げかけました。杉山氏はそれに答えて「用途地域の話では、森ビルの開発の考えは職住近接で、街の中に住んでいる場所、働く場所、楽しい場所があるほうが素晴らしい街になるというものです。今ではハードに加えて運営の組織をつくることなど運用まで求められているので、特区の申請で『つくったらどうするのか』が評価の対象になるのは実態に即していると思います」と述べました。

谷川氏は、マイクロマネジメントとして言及された地域合意の点に触れて「大丸有エリアでは、民間地権者で構成されるまちづくりの推進組織である大丸有協議会が2018年に設立30周年を迎えました。その協議会と千代田区、東京都、JR東日本とで、『大丸有地区まちづくり懇談会』というディスカッション・テーブルを持ち、そこでの議論をまちづくりガイドラインとしてまとめています。当地区の一番の特徴は地権者がすべて法人で個人がいないというところかと思います。つまりエリアの特性によってマネジメントや合意形成の仕方が大きく違うのではないかと思います。又、『大丸有エリアマネジメント協会』という街を積極的に活用するエリマネ団体も15年ほど前から活動しています。このエリマネ団体が運営する大丸有地区の施設が都市再生に資すると評価され、容積のボーナスを獲得できたりしています。但し、これからは施設やハードを前提としないインセンティブの検討や、インセンティブが容積ではない違ったものになるような検討があっても良いと思っており、街ぐるみで頑張っている活動を評価する仕組みを議論してつくっていくフェーズにあるのではないかと思います」と取り組みを紹介しました。

米持氏は、エリアマネジメントで注目すべき要素について、言及します。「開発するところと既成市街地をつないでいるのは、道路や川のような公共の空間なので、公共空間の利活用とそのデザインが重要なポイントであるはずです。規制緩和の対象とされるなり、区や市のレベルの道路管理者や河川管理者がよりよい街並みをつくっていくことが、楽しい街をつくるための大きなポイントになると思っています」。

山口氏も「『公共』は自治体が所管・管理するもの、というイメージが定着していますが、『みんなのもの』という本来の意味で捉えれば、新しいルールづくりができると思います。そうすれば、管理や運営のあり方も変わってくるのではないでしょうか」と付け加えます。

齋藤氏はここで、冒頭で田中氏が言及した「クリエイティブで街がどう変わるか」という論点を引き合いに出します。「公共のパブリックスペースをどう使っていくかが、実は街を1つにする綺麗な方法ではないかと思っています。やろうと思えば、企画してから半年後でもできますから。エリアマネジメントの評価にはつながらないかもしれませんが、実験的にでも単発的にでもやっていかなければ、場所のブランドはできません。私も今、渋谷川の未来の姿を考える活動をしていますが、とりあえずコンテナを3個だけ置いて、資金を集めながら進めている状態です。机上の空論で終わらせないために、まずは運営なり運用なりを始めていく必要があると思います。その時にはアーティストや場所を有効活用したい人を呼び込むべきですし、プロデューサーが増えて関わっていくとエリアマネジメントに反映されてブランドにつながるのではないでしょうか。そこから地域での用途を決め、それに準じてビジネスに展開できる見込みができるというアプローチをとれば、インセンティブの内容もおのずと変わってくると思います」。

街を育み、生きた都市空間をつくるために

予定していた時間を超過して白熱した議論が続いてきましたが、齋藤氏は、まとめとして登壇者に意見と感想を伺います。豊田氏は「街の個としての固有性をつくることが、今後はいっそうの価値になっていくというスタンスがある前提で、あえてカウンターとして言いますと、コンテンツや文化のようなものを頑張っても既存のシステムのなかに落ち着いてしまうのも現実だと思いますし、システムを大きなところで変えるのがとても大事だと思います。ロングテール同士をつなげるエコシステムをつくる制度設計や、システムのイノベーションが同時になければ、時代が大きく変わることにはならないでしょう。R&Dなり数理的な解析なり実証実験の場は個別の事業者ではできないことなので、もっと大きなスケールで場をつくることは今すごく必要ではないかと思います。そして最近思うのは、昭和の成功体験があまりにも強烈だったために、未だに経済や政治の最終決定の判断基準が亡霊のように残っている、ということです。20代の人が最先端の領域を引っ張っている領域もありますし、企業内で多様な年齢層がうまく混ざっていくことから変わらないといけないと思います」と再び課題を提起しました。

山本氏は、都市開発やまちづくりと共に、公民連携の動向についても追い掛けてきたと言い、「道路や河川、公園は、都市の中で非常に大きな面積を占めているわけです。空間の活用や活性化という点では、容積率の上乗せではなく、計画地と連動する公共空間の使い方をインセンティブにしていくこともできるのではないか。それぞれの事業者が手掛ける地区と地区の間を結び付けるのも、それらの公共空間なので、事業者間の連携のきっかけも生み出せるのではないか。こうした議論が1回で終わるのはもったいないので、継続的に開催するのが理想的だと思います」と期待を込めました。

山口氏は、「街づくりはとても幅広の言葉で、開発を伴うと、合意形成にも実際に形になるのにも時間がかかります。そして計画ができる頃には世の中は変わっているので、変化に対応できるように、将来をイメージしながら逆算して作っていくことが重要です。そして今日思いを強くしたのは、『何をしたい』という気持ちの集合が都市をつくる、ということです。どのように未来を描いて街づくりにつなげていけるかは、ずっと自分のテーマとして持ちたいと思います」としました。

杉山氏は、「建物というハードができた後に街がスタートするわけで、今日は街を育んでいくために素晴らしい会だと思いました。ディベロッパーそれぞれに考えがあるとは思いますが、コンテンツを自らつくり出すことをしていけば個性のある街ができていき、それがいい仲間になるのではないかと思います」としました。

谷川氏は、「さまざまなレイヤで、いろんなことをやり続けるのが大事だと思っています。1年に1度の夏祭りやクリスマスマーケットなどの企画物やイベントは、街づくり側が意識を持ついい機会になりますし、来街者にとっても楽しめますから、息継ぎができないほどやり続けるのは大事だなと思っています」とまとめました。

米持氏は、「開発ではどうしても自分たちの頭が固くなりがちなので、計画が定まってくる前の早い段階から柔らかい方々、さまざまな人の意見を聞きながら、オープンのイノベーションでつくるようになっていけたらなと思います」としました。

そして佐藤氏は「パブリック空間でさまざまな活動をしていくというのは、実は今日の一貫したテーマである個性の話そのものだと思います。私たちはモノや空間をつくるだけではなく、その空間を使う人の行動や生活、気持ちまでをもを生み出す仕事に携わっているわけで、今日はその意味で『生きる都市空間』をつくらなければならない、という思いを強くしました」と締めくくりました。

齋藤氏は、充実した内容になったとはいえ「お聞きしたいことの5%くらいしか聞けていないので、ぜひ第2弾をしたいですし、開発が隣り合うディベロッパー同士で、いいブランドをつくっていただきたい」と述べました。

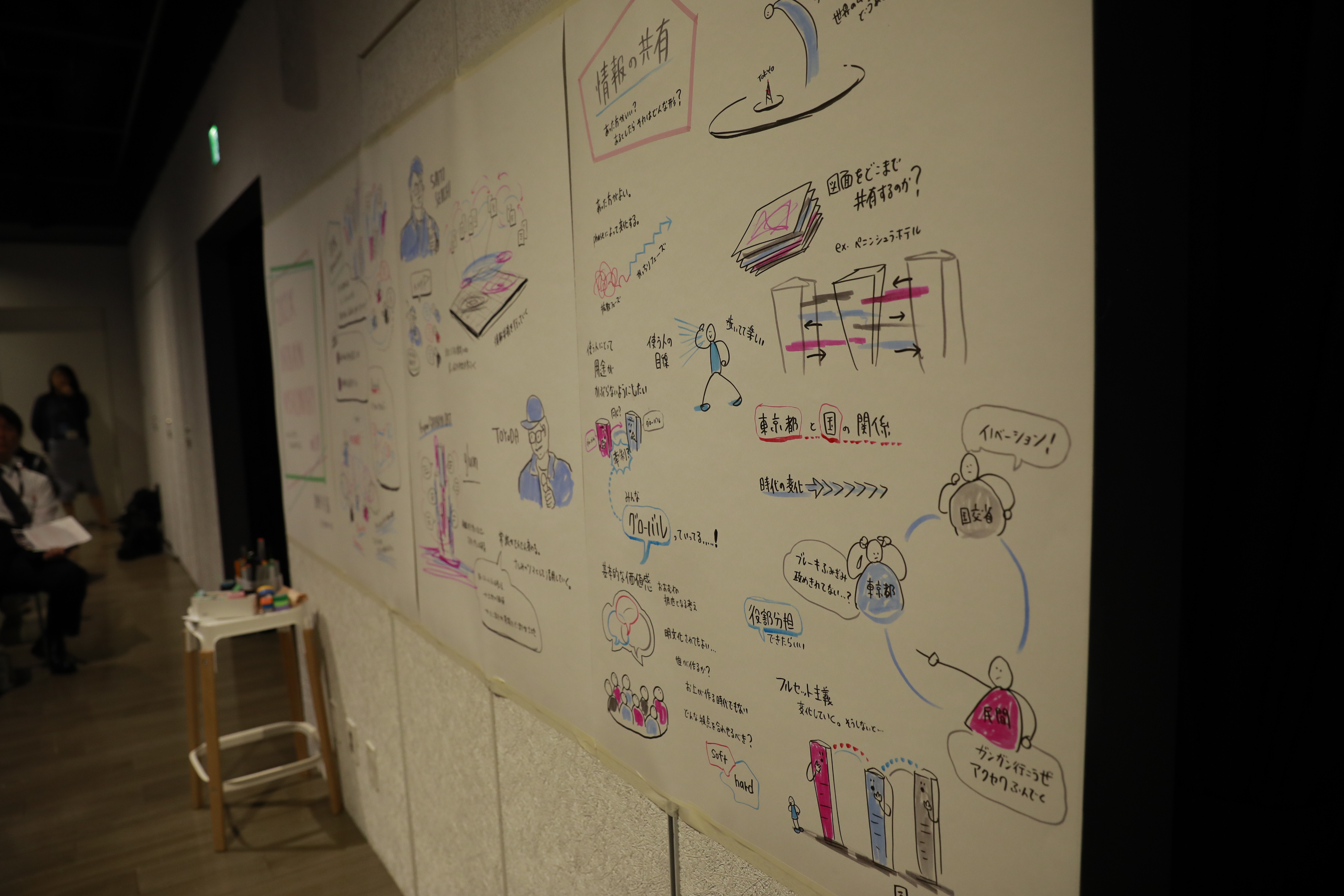

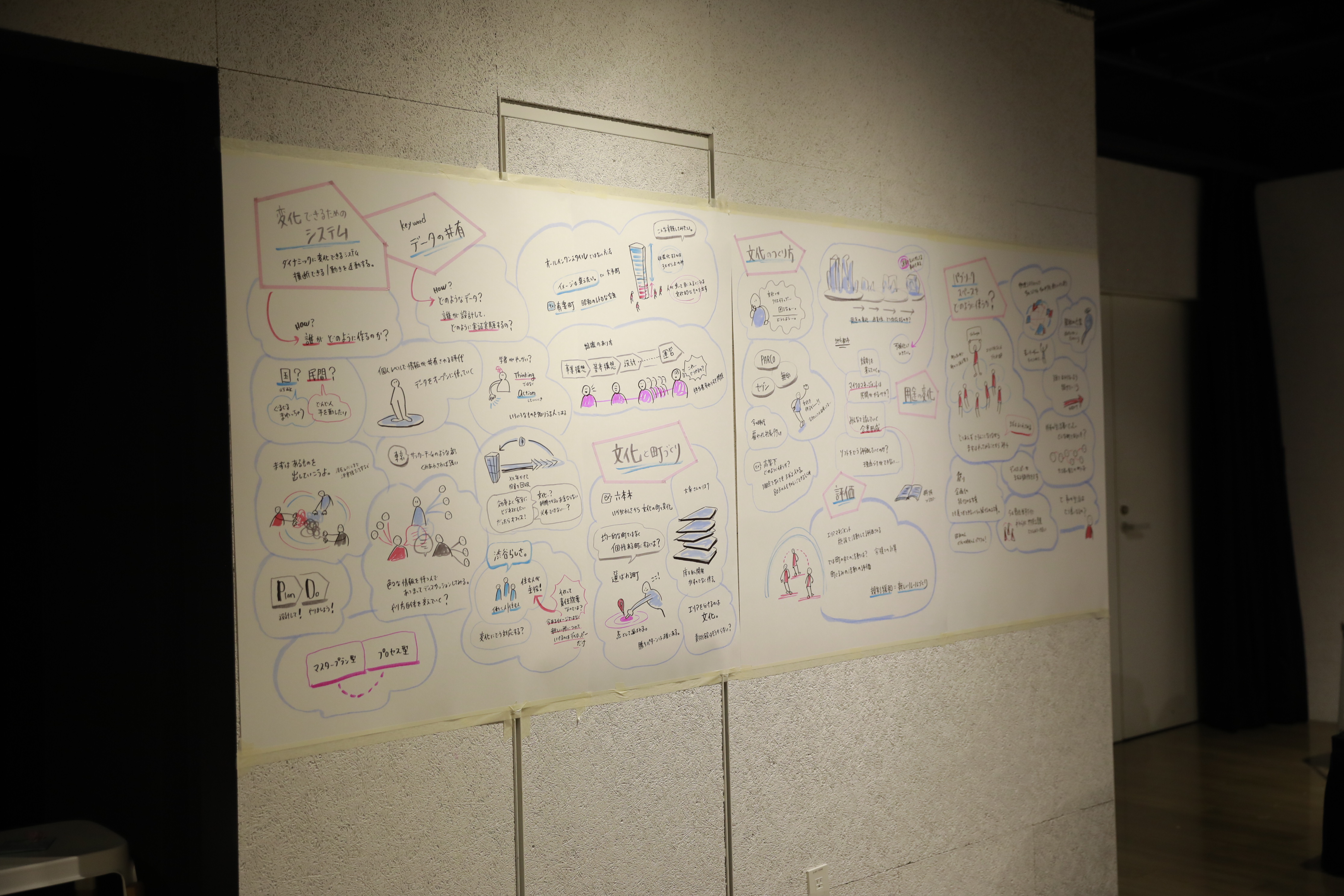

最後に田中氏はグラフィックレコーディングでまとめられた内容を振り返りつつ、「お互いが様子見ではなく深いディスカッションができたのは、クリエイターの方がキーとなって場を設けたことによると思っています」と、今回の会の特徴と意義を強調し、まとめました。

予定の時間を大幅に超えた会でしたが、それぞれの話題で1つの回として成り立つような盛りだくさんの内容でした。ぜひ今後も定期的に、現場の最前線で活躍する実務者がクリエイティブという共通の認識を持って集まることで、企業間や官民の垣根を超えた街のヴィジョンを描いていただきたい、と強く願います。